【2026年最新】オンラインイベントとは?企画・集客・運営、成功事例までまとめて解説

オンラインイベントは、BtoBマーケティングにおいてリード獲得・育成を加速させる有効な手法として注目を集めています。

本記事では「オンラインイベントとは何か?」という基本から、企画・集客・運営、成功事例までを網羅的に解説。自社での実施を検討中の方に向けて、効果的な活用方法とポイントをわかりやすくご紹介します。

▼おすすめ資料▼

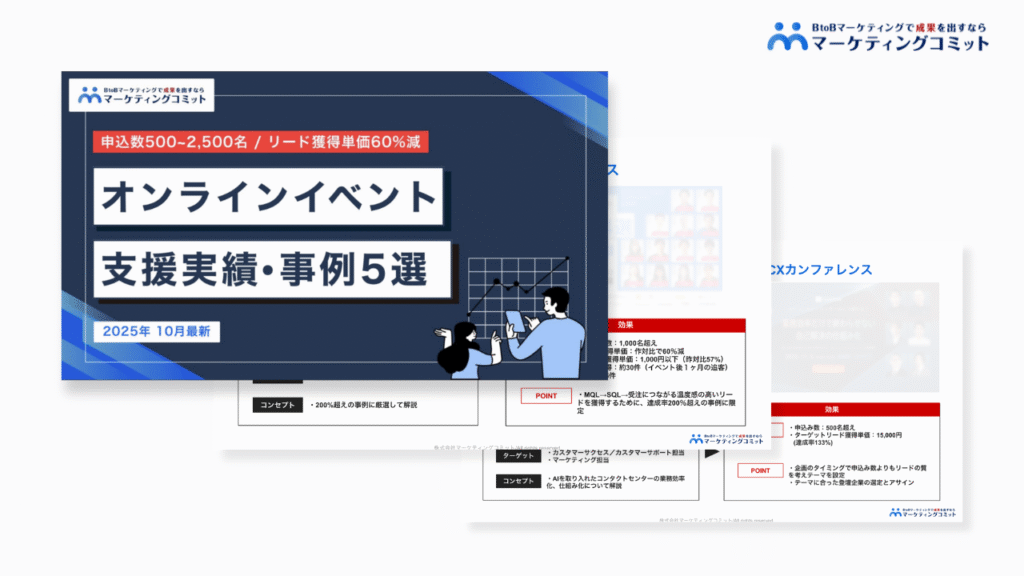

2025年10月最新!オンラインイベント支援実績・事例5選

<オンラインイベント代行サービス>

『共催カンファレンス支援サービス supported by Zoom(実績事例付き)』はこちら

1. オンラインイベントとは?

オンラインイベントとは、インターネット上で開催されるイベントのことです。物理的な会場に集まる必要がなく、参加者はオンライン上でコンテンツを視聴したり、交流したりできます。場所や時間の制約を超えて多くの参加者にリーチできるため、近年ではBtoBマーケティングの手法としても注目を集めています。

1.1 オンラインイベントとは

オンラインイベントとは、インターネット回線を介して実施されるイベント全般を指します。ウェビナーやオンライン展示会、オンラインカンファレンスなど、さまざまな開催形式があります。参加者は、PCやスマートフォン、タブレットなどのデバイスとインターネット環境があれば、どこからでも手軽に参加できます。

| 特徴 | オンラインイベント | オフラインイベント |

|---|---|---|

| 開催場所 | インターネット上 | ホールや展示場、会議室などの施設 |

| 参加方法 | PCやスマートフォンからアクセス | 会場へ足を運ぶ必要がある |

| 参加者数 | 大規模集客が可能 | 会場の規模により変わる |

| 参加者とのコミュニケーション方法 | 一方通行、またはチャットやQ&A機能を使ってコミュニケーション | 対面での会話、名刺交換など双方向に可能 |

| 準備期間 | 規模にもよるが、2-3ヶ月で準備できることが多い | 展示会場の装飾の検討や設営があるため、半年〜1年前から準備をすることも |

▼おすすめ資料▼

2025年10月最新!オンラインイベント支援実績・事例5選

1.2 オンラインイベントの活用シーン(BtoBの場合)

BtoBビジネスにおいては、リード獲得から育成、顧客エンゲージメント向上まで、さまざまなマーケティング施策のフェーズでオンラインイベントが活用されています。

・ウェビナー

ウェビナーは「Web」と「セミナー」を組み合わせた言葉で、オンライン上で開催されるセミナーを指します。特定のテーマについて解説したり、自社製品・サービスの具体的な活用方法を紹介したりする際に用いられます。ライブ配信だけではなく、オンデマンド配信や擬似ライブ配信など、さまざまな形式で実施されます。

・オンライン展示会

オンライン展示会とは、仮想空間にブースを設け、実際の展示会と同様に自社の製品やサービスを紹介するイベントです。来場者は自宅やオフィスから、興味のあるブースを訪れて資料をダウンロードしたり、担当者とチャットやビデオ通話で商談したりできます。出展社側は、仮想空間上に受付対応者を配置したり、壁面に自社サービスの資料をダウンロードできるボタンを設けたりすることが可能です。

・オンラインカンファレンス

オンラインカンファレンスとは、複数のセッションや講演がオンライン上で開催される大規模なイベントです。業界のトレンド、最新技術、成功事例など幅広いテーマが扱われ、明確な定義はないものの、10社以上が登壇することも少なくありません。オンラインセミナーとは異なり、基調講演やパネルディスカッションが行われるケースも多く見られます。

・ユーザー交流会

ユーザー交流会とは、既存の自社商品やサービスの利用者を招待し、参加者同士が情報交換を行う場です。ユーザー間のコミュニケーションが活性化することで、利用頻度の向上が期待できるだけでなく、継続的に支持してくれる顧客の育成にもつながります。その結果、アップセルやクロスセルといった他商品の販売促進にもつなげることができるでしょう。

・採用

採用活動においても、オンラインイベントは非常に有効です。会社説明会やインターンシップをオンラインで実施することで、より多くの学生や求職者にリーチでき、遠隔地にいる候補者とも接点を持ちやすくなります。オフラインの説明会と比べて、良い意味で緊張感が和らぎ、質問しやすい雰囲気になることも多いのが特徴です。

1.3 BtoBマーケティングでオンラインイベントを実施する意義

BtoBマーケティングにおいて、オンラインイベントの実施は非常に有効です。認知拡大から商材理解の促進、見込み顧客の獲得まで、さまざまな面で効果が期待できます。

・認知拡大につながる

オンラインイベントは地理的な制約がないため、これまでアプローチできなかった層へのリーチが可能です。これにより、潜在顧客を含む幅広い層に対して企業や製品の認知度を高めることができます。また、参加者の行動データを活用することで、興味関心に応じたフォローアップもし易くなります。

・興味関心の促進、商材への理解を深められる

オンラインイベントは、オフラインイベントと比べて実施のハードルが低いため、製品やサービスごとに詳細な情報を提供したり、具体的な活用事例を紹介したりと、さまざまな内容で開催できます。これにより、ユーザーのフェーズに応じた関心を引き出し、商材への理解をより一層深めることが可能です。さらに、質疑応答の時間を設けることで、参加者の疑問をその場で解消できる点も大きなメリットです。

・見込み顧客の獲得ができる

オンラインイベントへの参加は、製品やサービスに対する一定の関心を示す行動と捉えられます。そのため、参加者は質の高いリード(見込み顧客)となる可能性があり、その後の商談や契約につながることも少なくありません。ただし、すべての参加者が具体的な検討フェーズにあるとは限らないため、得られたデータを元にして、関心度に応じたフォローが必要です。

『共催カンファレンス支援サービス supported by Zoom(実績事例付き)』のダウンロードはこちら

1.4. オンラインイベントの配信形式

オンラインイベントの配信スタイルは、大きく分けて3種類あります。それぞれの特徴を理解し、イベントの目的や内容に最適な形式を選択することが重要です。

| 配信形式 | 内容 |

|---|---|

| ライブ配信 | リアルタイムでコンテンツを配信する形式です。視聴者からの質問にその場で回答したり、チャット機能を使って双方向のコミュニケーションを図ったりできる点が特徴です。ライブならではの臨場感を演出できる一方で、トラブル発生時にはその場での対応が求められます。 |

| オンデマンド配信 | 事前に収録・編集された動画を配信する形式で、視聴者は好きな時間・場所で自由にコンテンツを視聴できます。繰り返し視聴できる点や、高品質なコンテンツを安定した環境で提供できることがメリットです。ただし、ライブ配信のようなリアルタイムのやり取りは行えません。 |

| 擬似ライブ配信 | 事前に収録した動画を、あたかもライブ配信のように特定の時間に配信する形式です。チャットによるリアルタイムでの質疑応答を組み合わせることで、ライブ配信のような臨場感を演出しつつ、事前収録ならではの高いコンテンツ品質も確保できます。 |

オンデマンド配信と擬似ライブ配信の違いが分かりにくいと感じる方も少なくありません。

両者の大きな違いは「視聴タイミングの自由度」にあります。

オンデマンド配信は、視聴者が自分の好きなタイミングで再生できるのに対し、擬似ライブ配信はあらかじめ決められた時間に視聴する必要があります。

2. オンラインイベントのメリット

オンラインイベントには、オフラインでは得られない魅力が数多くあります。これらの特性をうまく活かすことで、マーケティングの成果をより高めることができます。

2.1. 地理的制約がなく全国から集客できる

オンラインイベントの最大のメリットは、参加者が場所を問わずアクセスできる点です。インターネット環境さえあれば、遠方や海外からでも参加可能なため、これまでリアルイベントでは集客が難しかった層にもリーチできます。これにより、より多くの潜在顧客にアプローチでき、集客規模の拡大が期待できます。

2.2. 会場費など開催コストを削減できる

オンラインイベントであれば、会場のレンタル費や設営費、人件費など、リアルイベントにかかるさまざまなコストを大幅に削減できます。参加者側にとっても、交通費や宿泊費、飲食代といった出張に伴う負担がなくなるため、主催者・参加者の双方にとってコストメリットが大きい点が魅力です。

2.3. 参加者の属性データや感想を取得・分析しやすい

オンラインイベントの大きな特徴は、参加者の登録情報や視聴ログ、アンケート結果など、さまざまなデータを収集・分析しやすい点にあります。たとえば、どのコンテンツがよく視聴されたのか、参加者の役職割合はどうだったかといった情報は、次回のイベント企画やコンテンツの質の向上に役立ちます。

さらに、アンケートを通じて参加者の率直な意見やニーズ、現在の状況などを把握することで、今後のマーケティング施策への活用にもつながります。

3. オンラインイベントのデメリット

オンラインイベントには多くのメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。正しく把握し、適切な対策を行い、イベントを成功させましょう。

3.1. 通信トラブルのリスクがある

オンラインイベントでは、インターネット回線の不調や配信システムのトラブルなどにより、通信トラブルが発生する可能性があります。大規模なイベントほど、同時にイベントに参加する人数も多く負荷がかかるため、配信が中断されたり、参加者がうまく視聴できなかったりするリスクが伴います。

対策例として、以下のようなものが挙げられます。

- 安定したインターネット環境を確保する

- 予備の回線や機材を準備する

- 視聴者へ、事前に視聴環境を確認していただくよう告知をする

3.2. 参加者が途中離脱しやすい

オフラインイベントに比べて気軽に参加できる一方で、内容が期待と異なる場合や、長時間の講演などで集中力が途切れた場合に、参加者が途中で離脱してしまう可能性があります。

対策例として、以下のようなものが挙げられます。

- 視聴者に質問を投げかけるなど双方向コミュニケーションを意識する

- 基調講演、パネルディスカッションなど、複数の形式を組み合わせる

- ハンズオンやワークショップなどの参加型コンテンツを取り入れる

- 一部・二部制などプログラムに区切りを設け、適宜休憩を挟む

3.3. 直接会えないことによる関係構築の難しさ

リアルイベントでは、講演の合間の休憩時間や講演後の懇親会などを通じて、参加者同士が直接交流できる機会が多く、関係構築がしやすい傾向にあります。

一方で、オンラインイベントではこうした交流の場が限られるため、参加者との関係性を深めにくく、信頼構築に時間がかかります。

対策例として、以下のようなものが挙げられます。

- チャット機能やQ&A機能を活用し、双方向のコミュニケーションを促す

- ブレイクアウトルーム機能を使って、少人数での交流機会を設ける

- 定期的にオンラインイベントを開催し、接点の回数を増やす

『共催カンファレンス支援サービス supported by Zoom(実績事例付き)』のダウンロードはこちら

4. オンラインイベントの開催準備と進め方

オンラインイベントを成功させるためには、しっかりとした準備と計画的な進行が大切です。ここでは、イベント実施までの基本的な流れを時系列でご紹介します。

企画・準備から集客、本番の運営、アフターフォローまで、全体の流れを押さえて、スムーズなイベント運営を目指しましょう。

4.1. 目的の明確化と企画設計(ターゲット設定・コンセプト決定)

オンラインイベントの成功に向けて、まず最初に取り組むべきは「開催目的の明確化」と「企画の設計」です。特に「誰に何を届けたいのか」というターゲットの設定です。ここが曖昧だと、イベントの内容そのものがぶれてしまい、結果的に伝えたいメッセージがぼやけてしまいます。

また「何のために開催するのか?」という目的の設定は、イベント全体の方向性を左右する非常に重要なポイントです。

たとえば、

- 自社ブランドの認知を高めたいのか?

- 新規リードの獲得が目的なのか?

- 商談化数を最大化したいのか?

といった目的によって、コンテンツの構成や訴求方法、登壇者の選定までも大きく変わってきます。

4.2. 最適な配信ツール/プラットフォームの選定

オンラインイベントを成功させるためには、配信ツールやプラットフォームの選び方がとても重要です。開催したいイベントの内容や規模、参加人数、どこまで運営側のサポートが必要かなどを踏まえて、自社に合ったツールを選ぶことが大切です。

たとえば、Zoom MeetingやGoogle Meetのような会議ツールは手軽に使えて便利ですが、大規模イベントや複雑な機能が必要なケースでは少し物足りないこともあります。

ウェビナーに特化したツールだと、以下のような機能がついていることが多いため、イベント運営に向いています。

- 参加・不参加データの管理

- チャット/Q&A機能

- アンケート機能

- メールの自動送信機能

ツール選びでは、必要な機能・予算・運用体制などを総合的に見て判断すると良いでしょう。

詳しくは、配信ツールを比較した関連記事もありますので、あわせてチェックしてみてください!

関連記事:【2025年最新版】ウェビナーツール徹底比較!おすすめ9選をご紹介

4.3. 集客プロモーション計画(告知方法・参加者募集の施策)

オンラインイベントを成功させるには、しっかりと集客することが欠かせません。ターゲットに合わせて、効果的な告知方法や参加者募集のアイデアを考え、計画的にプロモーションを進めていきましょう。

無料の集客方法としては、以下が挙げられます。

- 自社ウェブサイト・ブログでの告知

- SNSでの発信

- メールマーケティング

- イベント告知サイトへの登録

有料の集客方法としては、以下が挙げられます。

- WEB広告(Meta広告、Google広告など)

- プレスリリース配信

- イベント告知サイトへの登録(成果報酬)

これらの無料・有料の手段を組み合わせ、ターゲット層に最も効果的にリーチできる方法を検討し、集客計画を策定することが重要です。

集客方法について詳しく以下の記事でもご紹介しています。ぜひご覧ください。

関連記事:BtoBセミナーの集客方法と成功ポイント オンラインセミナー開催メソッド

4.4. リハーサルの実施(機材・通信チェックと進行練習)

オンラインイベントにおいても、開催前のリハーサルは非常に重要です。特に、機材やネット環境のチェック、そして進行の流れを事前にしっかり確認しておくことで、当日のトラブルを減らすことができます。

当日までに以下の点を確認しておくと良いでしょう。

- 音声・映像の確認

スピーカー側では問題なく見聞きできていても、視聴者側では音声が途切れる・映像が映らないといったケースも想定されます。

主催者側の画面・音声だけでなく、視聴者側の環境からのチェックも行い、実際の見え方・聞こえ方を確認しましょう。

- インターネット回線の安定性

特に参加者数が多い場合、通信が不安定になることがあります。回線速度のスピードテストを実施し、上り・下りともに30〜50Mbps程度を確保できているかを事前に確認しましょう。

- スライドや動画の表示確認

・スライドの切り替えがスムーズに行えるか

・スピーカーノート(台本)が共有画面に映り込んでいないか

・動画の再生時、音声が正常に届き、映像が固まらないか

など、細かい挙動も含めて一通り確認しておくと安心です。

- チャット・Q&A機能の動作確認

・チャットやQ&Aの送受信設定に誤りがないか

・質問投稿は記名か匿名か、ルールは明確になっているか

・モデレーターや運営担当が適切に対応できる体制かどうか

といった点を、事前に設定・テストしておくと、本番でのトラブルを防げます。

4.5. 当日の進行と運営体制

オンラインイベント当日は、スムーズな進行のためにしっかりとした運営体制を整えておくことが大切です。事前に作成したタイムスケジュールに沿って進めるのはもちろんのこと、予期せぬトラブルにも柔軟に対応できる体制づくりを意識しましょう。

以下は運営体制の例です。

| 役割 | 詳細 |

|---|---|

| 進行役(モデレーター) | イベント全体の流れを円滑に進める「司会進行役」です。 登壇者の紹介、時間配分の管理、Q&Aの進行など、多岐にわたる対応が求められるため、イベント進行に慣れた方が担当するのが理想的です。 |

| 配信スタッフ(裏方サポート) | 配信の音声・映像・ツールの状況をリアルタイムで監視し、トラブルが発生した際には速やかに対応します。 |

| チャットやQ&A機能への対応者 | 参加者からのコメントや質問への対応、案内メッセージの送信、補足情報の投稿などを担当します。参加者とのコミュニケーションを円滑にし、イベントへのエンゲージメントを高める役割です。 |

それぞれの役割を明確にし、誰が何を担当するのかを事前に共有しておくことが、トラブルの防止と円滑なイベント運営につながります。

4.6. イベント後のフォローと効果測定(アンケート回収・データ分析)

オンラインイベント終了後のフォローと効果の振り返りは、次のマーケティング施策や商談・受注につなげるために欠かせません。

一般的に、以下の対応があります。

| イベント後のフォロー | 詳細 |

|---|---|

| お礼メールの送信 | イベント視聴への感謝の気持ちを伝えることが大切です。あわせて、アンケート回答のお願いや、当日使用した資料・アーカイブ視聴用のURLなども一緒に案内すると、ただのマーケティングメールではなく、参加者にとって興味のある内容になります。 |

| アンケート回収と集計 | 業種や役職などの属性情報を把握し、イベント全体の満足度や自社への関心度、自由記述の声などを丁寧に集計します。 |

| 視聴ログ・行動データの分析 | 視聴の離脱タイミングや、どのコンテンツが注目されたかなどを確認します。また、チャットやQ&Aの内容も整理し、参加者が関心を持ったポイントを把握します。 |

| リードのスコアリング・セグメント化 | アンケート結果や行動データをもとに、関心度の高いリードを抽出し、ニーズや属性に応じてリストを分けておくことで、次のアクションにつなげやすくなります。 |

| 個別フォローの実施 | 関心の高い参加者には、関連資料の送付や、インサイドセールスや営業担当からの個別連絡を行います。特に営業による直接のアプローチは、信頼感を高め、商談に繋がりやすくなるため、非常に重要です。 |

『共催カンファレンス支援サービス supported by Zoom(実績事例付き)』のダウンロードはこちら

5.オンラインイベントを成功させるポイント

オンラインイベントの成果を最大化するには、いくつかのポイントを意識することが重要です。

参加者の興味を引きつけるコンテンツ設計、万全のトラブル対策、信頼できるパートナーとの連携、そしてイベント後のデータ活用など、各フェーズでの工夫がポイントです。こうした取り組みを丁寧に積み重ねることで、より効果的なイベント運営が可能になります。

5.1. 参加意欲を高めるコンテンツ企画

オンラインイベント成功のカギは、参加者を惹きつける企画と構成にあります。コンセプトや目的を明確にし、驚きや発見のある内容を用意することが大切です。

特にイベントの規模が大きく、登壇企業や講演数が多くなるほど、参加者を飽きさせない工夫が求められます。チャットや投票、アンケートなどを活用して、参加者との双方向コミュニケーションを促すことも重要なポイントです。

5.2. 予期せぬトラブルを想定したバックアップ策

オンラインイベントでは、予期せぬトラブルに備えた対応策をあらかじめ検討しておくことが重要です。通信障害や機材トラブルに備えて、代替回線や予備機材の準備、進行マニュアルの作成を行いましょう。

また、登壇者や運営メンバーとの緊急連絡手段を明確にしておくことで、万が一の際にも迅速な対応が可能となります。

5.3. 共催や外部パートナーの活用

ノウハウ不足やリソース不足により、自社だけでオンラインイベントの企画・運営が難しい場合、他社との共催や専門業者への委託が有効です。

共催は、お互いの集客基盤を活かすことで、より幅広い層へのリーチが可能になります。また、費用やリソースを分担できるため、コストや担当者の負担を軽減できるというメリットもあります。

オンラインイベントの専門業者に委託すれば、企画立案から配信ツールの選定、当日の運営、そしてアフターフォローまで、一連のプロセスをプロに任せられます。経験豊富な専門家のノウハウを活用することで、品質の高いイベントを実現し、トラブルのリスクを最小限に抑えることができ、安心です。

以下の記事では外注のメリットを詳しく解説しています。

関連記事:BtoBマーケティングを外注すべき理由とは。外注がもたらすメリット・デメリットを徹底解説

5.4. 取得データの活用と営業への繋ぎ込み(リードナーチャリング)

オンラインイベントで得たリード情報を商談・受注に繋げるために、取得データの活用と営業チームとの連携は欠かせません。

参加者のアンケート結果に応じてリスト分けを行い、特に興味関心が高い参加者へは、パーソナライズされたフォローアップメールを送付したり、営業チームと連携して直接電話で連絡したりするなどの対応が効果的です。また、参加者の行動履歴を踏まえ、次のウェビナーを紹介したり、個別相談会へ誘導したりすることも、購買意欲を高める上で重要です。

6. 【事例】共催オンラインカンファレンスの成功事例

当社が支援したブルースクレイ・ジャパン株式会社様の共催カンファレンスは、オンラインイベントの成功事例です。

課題

- 従来のウェビナーではMQL(Marketing Qualified Lead)獲得数が伸び悩んでいた

- 集客数の限界があり、大型イベントの必要性を感じていた

- 大型イベント実施に必要なリソースが不足していた

成果

- リード獲得単価を54%改善

- 1,200名以上の集客を達成(目標を300名以上超過)

- 新規MQL単価の半減に貢献

- 自社初の大型イベントによる認知拡大とブランディング強化

- その後の自社ウェビナー集客にも良い影響が

この成功事例の詳細は、以下のページでもご確認いただけます。

関連記事:リード獲得単価54%改善!共催カンファレンスでマーケティング費用70%削減、1,200名以上の集客に成功【事例|ブルースクレイ・ジャパン株式会社様】

より詳しく事例を知りたい方はこちら↓

オンラインイベント代行支援の実績・事例を見ることができます。

▼おすすめ資料▼

2025年10月最新!オンラインイベント支援実績・事例5選

7. まとめ:オンラインイベントを自社のマーケティングに活かすには

本記事では、オンラインイベントの基本的な概念から開催のポイント、事例を紹介しました。最後に、改めてオンラインイベントについておさらいしましょう。

【オンラインイベントとは(おさらい)】

- オンラインイベントとは:ウェビナー、オンライン展示会、オンラインカンファレンス、ユーザー交流会など、インターネット回線を通じて実施されるイベント全般を指す。

- BtoBマーケティングでオンラインイベントを実施するメリット:地理的制約がなく全国から集客でき、会場費などの開催コストを削減できるほか、参加者の属性データや視聴ログなどを取得・分析しやすい点。

- オンラインイベントの形式:リアルタイムで行う「ライブ配信」、事前に収録した動画を自由な時間に視聴できる「オンデマンド配信」、録画を特定の時間にライブ形式で配信する「擬似ライブ配信」の3種類がある。

- オンラインイベントを成功させるポイント:参加意欲を高める魅力的なコンテンツ企画、予期せぬトラブルに対応するためのバックアップ策、取得したデータを活用して営業活動に繋ぎ込む(リードナーチャリング)。

「社内のノウハウやリソースだけでは不安…」という場合は、他社との共催イベントを検討したり、専門のパートナーに企画・運営を依頼するのも一つの方法です。

当社の「共催カンファレンス支援」サービスでは、貴社のオンラインイベントの成功をしっかりサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

関連記事:

【2026年最新版】ウェビナーツール徹底比較!おすすめ9選をご紹介

【保存版】Zoomウェビナーの使い方完全マニュアル!初期設定から開催までを解説

BtoBカンファレンス/大型ウェビナー成功の極意!累計38回、25,526名を動員した実践ノウハウ

ウェビナーとは?今さら聞けないウェビナーの基本とはじめ方|BtoBマーケティング解説

「オンデマンド配信」とは?ライブ配信との違いやBtoB企業の活用メリットを解説